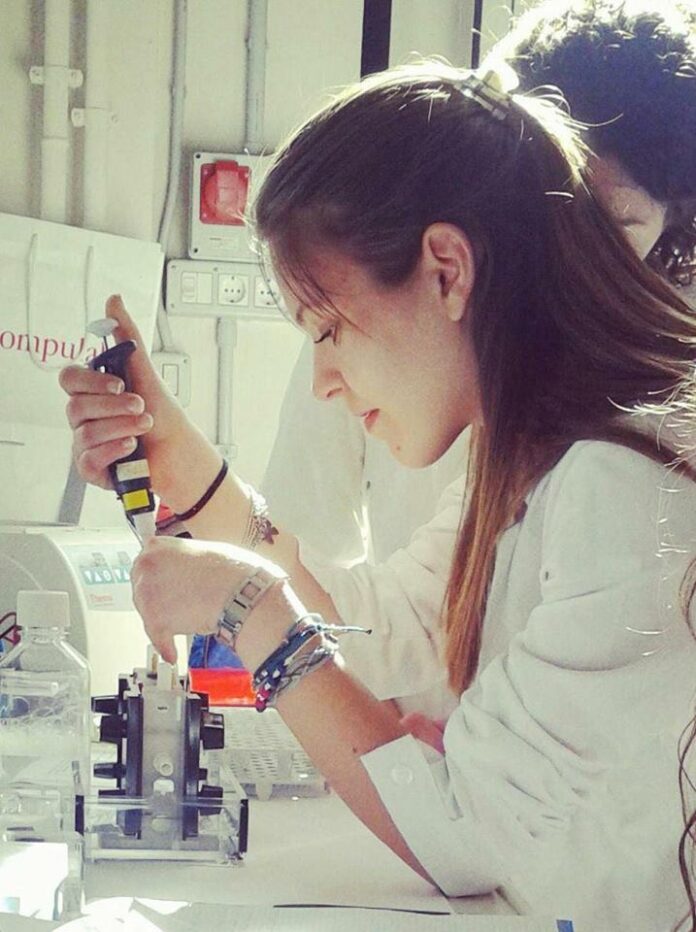

Maria Dilia Palumbieri è una studentessa barlettana di ventitrè anni. Si è laureata con il massimo dei voti in Scienze Biologiche presso l’università di Bari per poi trasferirsi a Trento e continuare gli studi in Biotecnologie Molecolari e Cellulari in inglese al CIBIO, scegliendo un percorso in biologia del cancro. A dicembre scorso ha partecipato ad un bando per la Summer Fellowship Armenise-Harvard vincendo una borsa di studio che le ha permesso di condurre una ricerca biomedica in uno dei laboratori all’Harvard Medical School per i mesi di luglio e agosto. Lo scopo è quello di permettere ad uno studente universitario di esplorare il sistema di ricerca americano.

Ci spieghi di preciso di cosa ti occupi?

«A settembre prossimo inizierò a specializzarmi nel settore della biologia del cancro e per questo motivo ho chiesto di poter frequentare il laboratorio del Prof. Pier Paolo Pandolfi il quale si occupa delle cause molecolari e genetiche di leucemia, linfoma e tumori solidi presso il Beth Israel Deaconess Medical Center a Boston. Sono principalmente coinvolta in un progetto volto allo studio del cancro alla prostata e metastasi ossee».

Da circa un mese vivi negli Stati Uniti e hai avuto l’opportunità di studiare e fare ricerca nei laboratori americani. Pensi che ci sia una differenza tra il sistema di ricerca scientifico italiano e quello statunitense?

«Nel laboratorio in cui sto lavorando ci sono molti ricercatori italiani venuti in America per poter dare spazio alle loro idee. Lo stato di benessere sociale e lavorativo raggiunto in USA è molto soddisfacente e la maggior parte di loro ritiene non propriamente meritocratico il sistema di accesso ai (pochi) finanziamenti per la ricerca in Italia. Penso che sia questa la principale differenza. Negli Stati Uniti se meriti, ottieni borse di studio che ti permettono di andare avanti con la tua ricerca. Non solo, se il tuo lavoro è valido, viene diffuso e considerato una risorsa per tutti. In Italia il fulcro del processo di sviluppo e rinnovamento del sistema di ricerca dovrebbe essere l’Università che, però, è afflitta dal problema della mancanza di finanziamenti. Gli incentivi alla ricerca scientifica in Italia sono estremamente bassi e i ricercatori sottopagati. Questi ricercatori sono gli stessi che poi vengono negli Stati Uniti a lavorare sodo (mi è capitato la domenica di incontrare solo italiani nei laboratori) e che spesso si distinguono per le loro competenze».

A Boston stai lavorando ad uno dei più diffusi tumori nella popolazione maschile, quello alla prostata. Come mai il rischio che un uomo si ammali è così elevato e in che modo la ricerca sta agendo su questa malattia?

«Uno dei principali fattori di rischio è l’età: il tumore della prostata è molto raro negli uomini di età inferiore ai 40 anni, ma la possibilità di sviluppare la malattia aumenta rapidamente dopo i 50; La probabilità di ammalarsi potrebbe essere legata anche ad alti livelli di ormoni come il testosterone o allo stile di vita: dieta ricca di grassi saturi, obesità, mancanza di esercizio fisico sono solo alcune delle abitudini negative che possono favorire lo sviluppo e la crescita del tumore della prostata. La principale terapia è quella ormonale volta a contrastare gli alti livelli di testosterone rallentando o bloccando la sintesi di questo ormone Benché inizialmente efficaci, queste terapie a lungo andare si rivelano spesso inutili; alcuni pazienti sviluppano una resistenza al trattamento in seguito alla trasformazione di un classico cancro alla prostata (detto adenocarcinoma) in un cancro detto neuroendocrino. Proprio lo scorso febbraio è stato pubblicato su Nature lo studio di alcuni ricercatori dell’Università di Trento in collaborazione con la Weill Cornell Medicine University di New York e il Dana Farber Cancer Institute di Boston. Sembra che per sfuggire al successo del trattamento farmacologico, un tumore letteralmente si trasforma in un altro. L’idea sarebbe quella di mettere a fuoco le caratteristiche della malattia per permettere ai ricercatori di sviluppare biomarcatori (molecole che permettono di individuare e isolare un particolare tipo di cellule) in grado di indicare tempestivamente il momento in cui inizia la resistenza alle terapia».

La tua è stata l’ultima annata del professor Cannone, uno degli insegnanti di biologia e chimica che ha segnato la storia del liceo classico “Alfredo Casardi” di Barletta. Il suo insegnamento di materie scientifiche ha in un certo senso influenzato i tuoi studi o la tua è una passione innata?

«Devo tutto al Professor Cannone. La passione per la chimica, la biologia. E’ lui che me l’ha instillata anno per anno al liceo. Ho avuto anche la fortuna di essere stata guidata dalla Professoressa Lucilla Languino, che attualmente insegna nel dipartimento di biologia del cancro nella Thomas Jefferson University di Philadelphia. Ho avuto la possibilità di confrontarmi più volte con lei e di fare tesoro di tutti i suoi preziosi consigli che mi stanno accompagnando anche in questa avventura».

Il 6 luglio scorso si è svolta nella Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta una cerimonia dedicata a Vittorio Palumbieri, direttore dell’Azienda di Promozione Turistica di Barletta dal 1967 al 2006, nonchè fratello di tuo nonno. Sei orgogliosa di questo titolo?

«Sono davvero orgogliosa. Zio Vittorio è stato un vero e proprio pioniere del turismo a Barletta e si è sempre adoperato per la promozione della cultura nella nostra città. Mi dispiace tanto non essere stata presente alla cerimonia ma sono davvero contenta per il prestigioso riconoscimento».